di Federica Lacaita – Università del Salento

Vi è una ragione per cui Brandi si spinge anche a Venosa: non è solo il suo amore per Orazio(poeta romano nato nel 65 a.C. proprio a Venosa), ma è la necessità di un confronto diretto con quel solennissimo deambulatorio di Acerenza che tuttavia, anche davanti all’Incompiuta della SS. Trinità venosina, rimane di una «grandiosità ineguagliabile»[1] – e non solo perché qui lo si vede scoperchiato.

Anche il nostro itinerario prosegue così verso Venosa, a circa 40 km Acerenza. Passando nel mezzo della verdissima vallata del Vulture, ci si ritrova ancora una volta lungo la Via Appia. È qui che appaiono i ruderi – o, per meglio dire, parti di una costruzione mai portata a termine – dell’Abbazia della Trinità di Venosa, oggi compresa all’interno del Parco Archeologico in località San Rocco, all’esterno del centro abitato.

Il percorso all’interno del parco prevede un passaggio attraverso i resti delle domus dell’antica colonia romana di Venusia, attiguo alle quali è il complesso termale risalente al I secolo, dall’impianto ancora perfettamente riconoscibile nelle sue fondazioni.

Nell’area in direzione Sud-Ovest del parco si trovano gli scavi della cosiddetta ‘basilica esterna’, concordemente ritenuta dalla critica il battistero di fondazione tardoantica, data la presenza di un’originaria vasca battesimale esagonale[2]. Nonostante l’edificio sia caduto presto in disuso per essere recuperato ad uso funerario, esso è certamente fondamentale per testimoniare la funzione religiosa del sito fin dalla tarda antichità.

Davanti a questi resti si apre il complesso della SS. Trinità, situato nell’area Sud del Parco Archeologico: vi si accede per mezzo del portale d’ingresso posto sulla fiancata meridionale dell’Incompiuta. L’area si compone di due elementi – la cosiddetta ‘Chiesa Vecchia’ e, appunto, l’Incompiuta – ma le due strutture si pongono in relazione strettissima l’una con l’altra, dal momento che le mura laterali di entrambe sono disposte sul medesimo asse con andamento Nord-Ovest/Sud-Est.

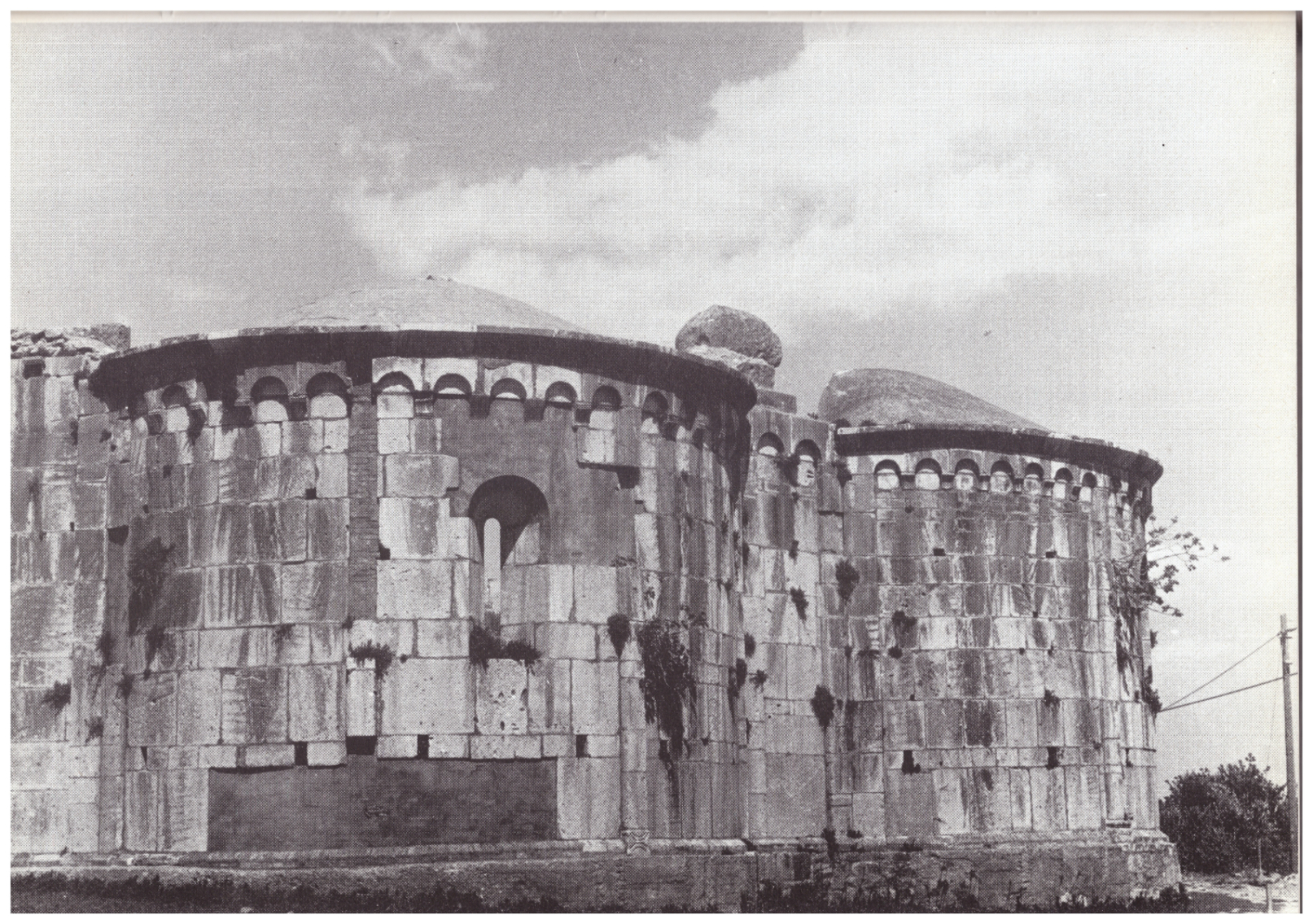

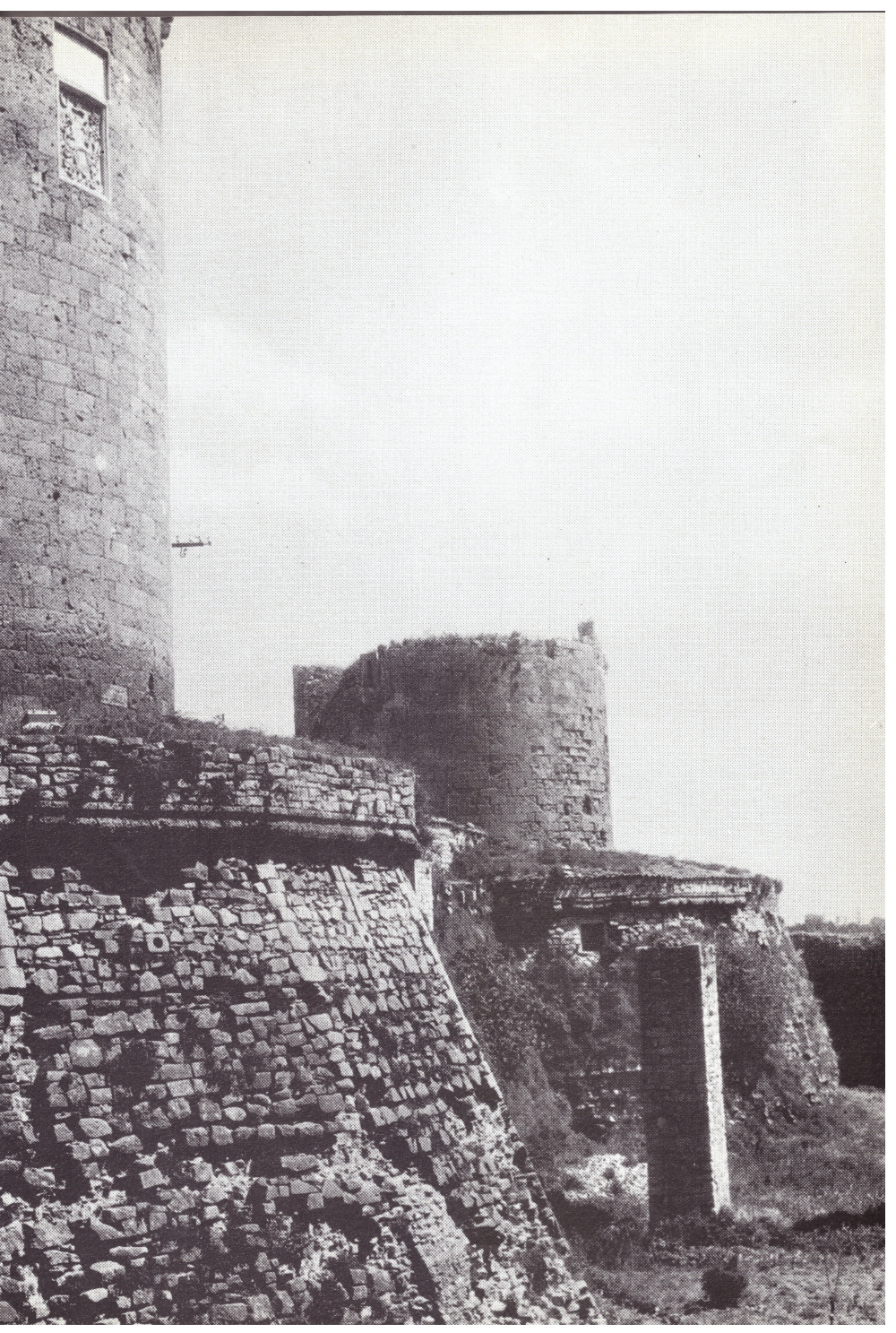

A sinistra una veduta delle cappelle absidali dell’Incompiuta dell’Abbazia della Santissima Trinità in una foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia; a destra le cappelle oggi (Foto Lacaita, 2020).

Interno dell’Incompiuta con abside della ‘Chiesa Vecchia’ . A sinistra in una foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia e a destra nello stato attuale (Foto Lacaita, 2020).

L’Incompiuta si presenta come un edificio a impianto basilicale con transetto sporgente. Ad Est, nell’area absidale, si apre il coro delimitato da un deambulatorio semicircolare con tre cappelle radiali; ad Ovest, il perimetro dell’Incompiuta termina in un’area recintata che delimita gli scavi pertinenti alla ‘Chiesa Vecchia’: qui è visibile parte della pavimentazione musiva del deambulatorio che originariamente correva attorno all’abside e i setti murari di alcune tombe a fossa[3]. A ridosso della fiancata settentrionale dell’Incompiuta, infine, è disposta una parte del lapidario (altri rinvenimenti sono raccolti all’interno dell’atrio antistante la ‘Chiesa Vecchia’), dove si segnala anche la presenza del rilievo lapideo fotografato da Enzo Crea.

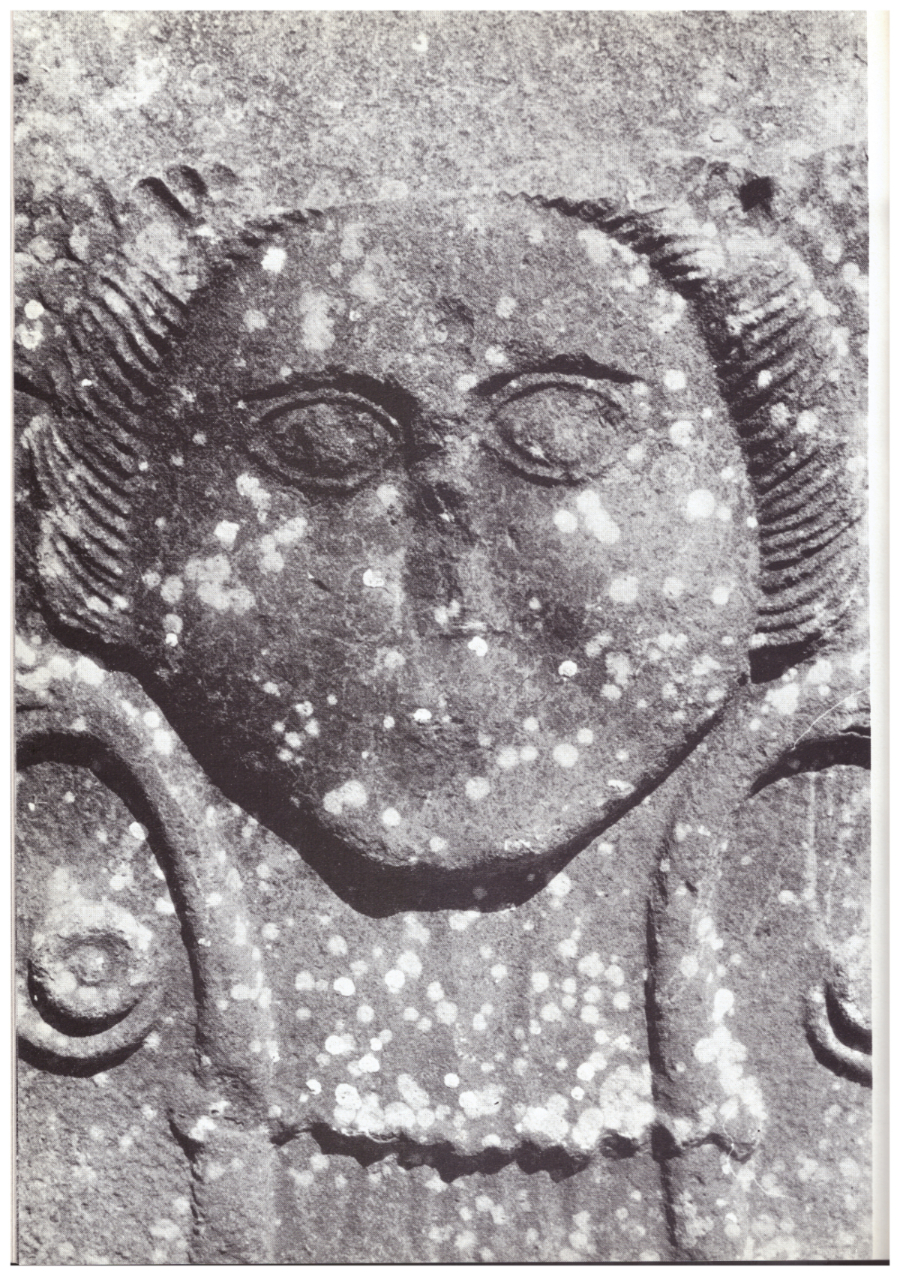

Rilievo lapideo. A sinistra in una foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia e a destra nello stato attuale (Foto Lacaita, 2020).

Sotto il profilo storico, il progetto del nuovo e incompiuto edificio, nato sotto l’egida dell’abate Berengario (1063/66-1096) con il benestare di Roberto il Guiscardo, era probabilmente finalizzato all’ampliamento del grande complesso già esistente della SS. Trinità, la cui fondazione originaria sarebbe da ascrivere al VI secolo[4]. Al contempo proprio la ‘Chiesa vecchia’ doveva essere destinata ad accogliere le spoglie della prima generazione degli Altavilla, i fratelli Umfredo e Drogone – quest’ultimo promotore della prima ristrutturazione della ‘Chiesa vecchia’ dopo il declino longobardo[5] – Guglielmo e successivamente anche lo stesso Roberto. Il mausoleo degli Altavilla è ancora qui, sulla navata sinistra della ‘Chiesa Vecchia’, mentre a destra è quello di Alberada, prima moglie del Guiscardo.

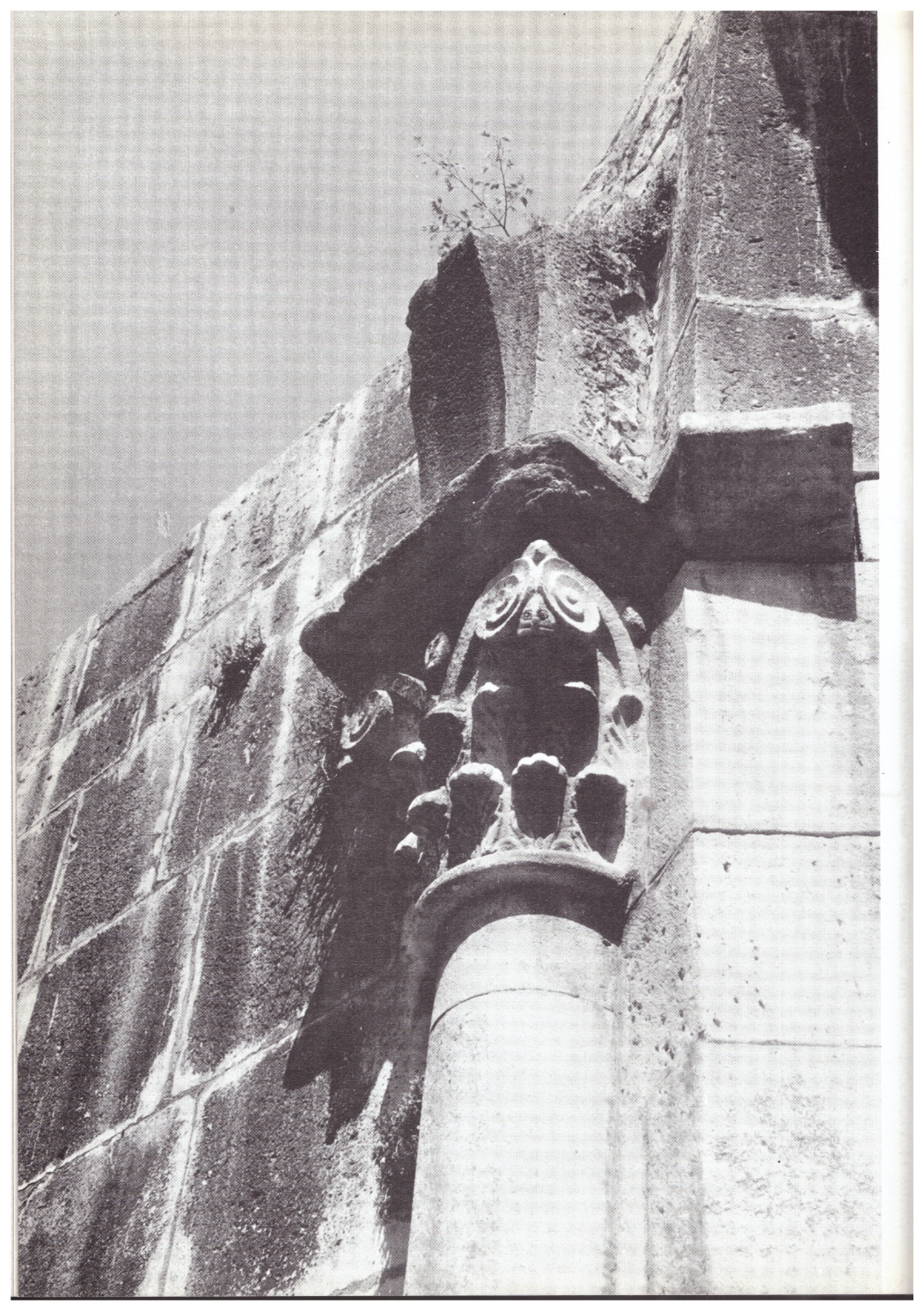

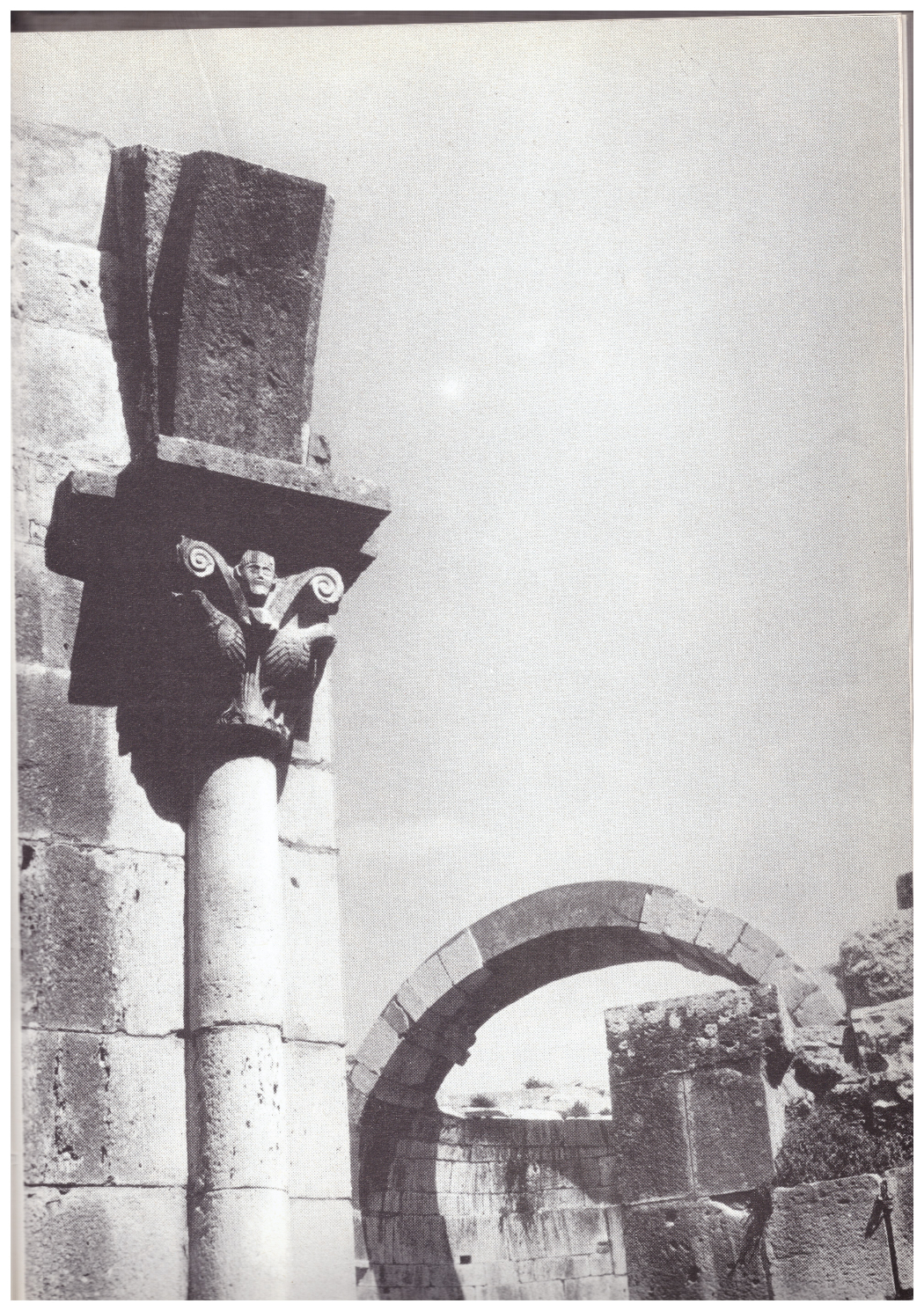

Nel 1059, in parallelo all’impresa di legittimazione del ducato normanno (e al suo riconoscimento ad opera di papa Niccolò II), avvenne anche l’elevazione della sede della SS. Trinità da cattedrale ad abbaziale[6]. Con il passaggio di titolo si apre una nuova stagione per la SS. Trinità: l’ipotesi più largamente accettata dalla critica vede proprio nell’abate Berengario il promotore di alcuni ampliamenti della ‘Chiesa vecchia’, in particolare con l’aggiunta di un parekklesion attiguo alla Foresteria già di fondazione longobarda e di un avancorpo sul perimetro occidentale, corrispondente all’attuale ‘atrio’[7]. Sempre a Berengario andrebbe attribuito il merito dell’inizio dei lavori della chiesa nuova, da collocare sul finire dell’XI secolo[8]. In questa prima fase si fece largo uso di materiali di spoglio provenienti dal vicino anfiteatro romano e riconoscibili sia nelle lastre adoperate per rivestire la tessitura muraria che in alcuni dei rilievi. A questo momento andrebbe anche attribuita la realizzazione dei semicapitelli del deambulatorio[9].

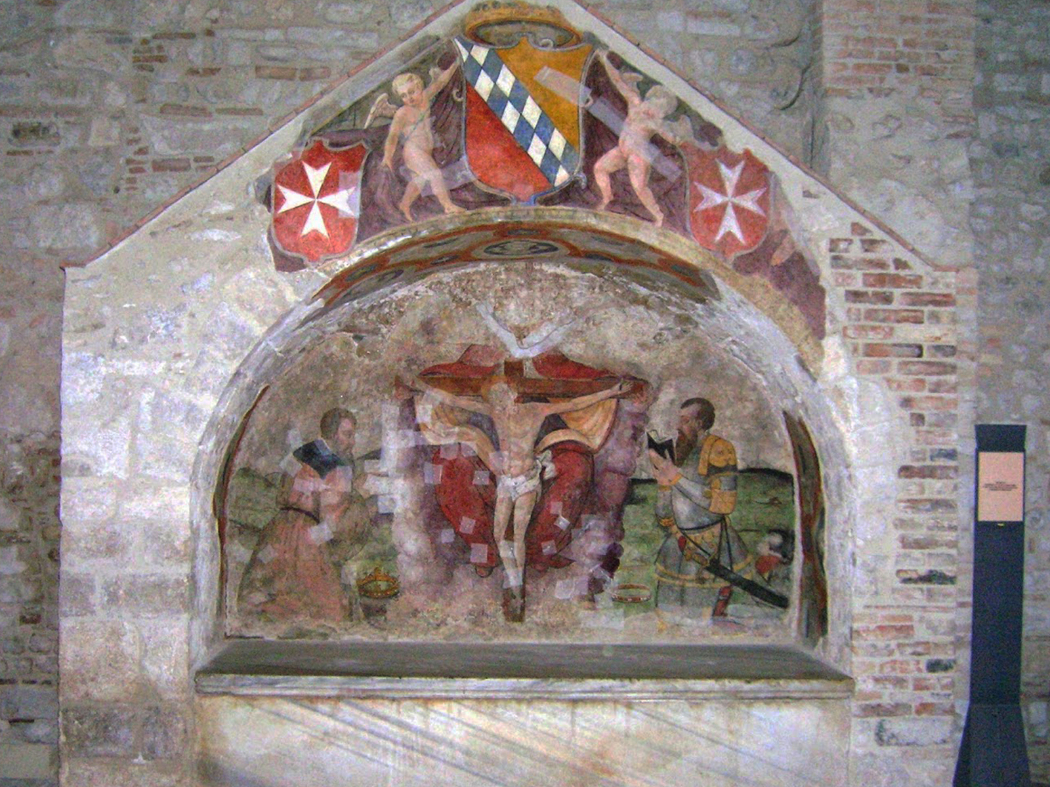

Per più di un secolo si alterneranno fasi di ripresa e di arresto dei lavori ma, ben presto, le sempre maggiori lotte intestine, la decadenza morale e spirituale del cenobio e, non di meno, il passaggio dalla dominazione normanna a quella sveva, determinarono il definitivo abbandono del cantiere. Nel 1194 per volere di Enrico VI l’abbazia finirà nell’orbita di Montecassino e ciò comporterà una fase di stallo che durerà fino alla metà del XIII secolo finché, nel 1297, il monastero passerà agli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme[10].

Semicapitello del deambulatorio. A sinistra in una foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia e a destra nello stato attuale (Foto Lacaita, 2020).

Semicapitello del deambulatorio. A sinistra in una foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia e a destra nello stato attuale (Foto Lacaita, 2020).

C’è un motivo se ci si sofferma tanto (o molto poco, a seconda delle prospettive) a ragionare sulla storia di Venosa, e questo è certamente da ritrovarsi in quella pagina che Brandi scrive nei riguardi della controversa datazione sull’inizio e prosecuzione dei lavori dell’Incompiuta. Egli avanza infatti la teoria, sulla scia delle considerazioni del Lenormant e in aperto contrasto col Bertaux, che non fosse «affatto impossibile» che nella parte più antica, e cioè l’area absidale, essa «debba ancora attribuirsi al secolo XI»[11]. D’altro canto, la ‘Chiesa vecchia’ era per l’autore da ritenersi preesistente all’epoca normanna. Avallando la teoria sulla base di brevi e mirate annotazioni storiche, Brandi argomenta:

«Allo stato attuale non convince la tesi che verrebbe a porre il nuovo e incompiuto edificio […] al tempo in cui i Normanni praticamente s’erano riversati sulla Sicilia, Melfi non era più capitale, e la Trinità di Venosa non rappresentava più il Pantheon Normanno ma solo quello dei figli di Tancredi di Altavilla. Anche Boemondo non fu seppellito a Venosa ma a Canosa […]»[12].

Nella conclusione di questo discorso l’autore rimanda la discussione a tempi più maturi: «quando finalmente potrà essere intrapreso un restauro e uno studio di quel singolare e rimaneggiatissimo edificio, si vedrà chi ha ragione»[13]. Certo è che quello della cronologia dell’Incompiuta è un tema ancora molto discusso, una storia incredibilmente recente che si racconta ancora in quelle stesse pietre che, davvero, si fatica ad abbandonare.

[1] C. Brandi, Pellegrino di Puglia, Firenze-Milano 2011, p. 146.

[2] Al netto di alcuni errori occorsi nel corso degli scavi degli anni ’60, esso avrebbe dovuto comporsi dell’unione di un’aula ad una struttura trilobata (fine V/inizio VI secolo), cui successivamente si aggiunsero un deambulatorio e le navate laterali (prima metà del VI secolo) e infine un’ulteriore vasca battesimale cruciforme (seconda metà del VI secolo). Vd. G. Cirsone, «La Basilica della SS. Trinità di Venosa dalla Tarda Antichità al Medioevo», in La Capitanata. Semestrale della Biblioteca Provinciale di Foggia, 25 (2011), pp. 156-157.

[3] Ivi, p. 157.

[4] La ‘chiesa vecchia’ si configurava in origine come un ampio edificio basilicale a tre navate con transetto, abside e deambulatorio. Nel corso degli scavi è stata rinvenuta una fossa rettangolare locata al di sotto dell’area presbiteriale, cui si accedeva mediante una cripta a corridoio estesa per tutta la lunghezza del transetto (Cirsone 2011, p. 147 e ntt. 69-70). L’area, ritenuta concordemente dalla critica una fossa reliquiario, ha aperto due filoni interpretativi per quel che concerne la destinazione d’uso originaria dell’intero complesso: sede episcopale di Venosa o chiesa martiriale.

[5] P.F. Pistilli, «Tra incompiuto e inesistente. L’abbazia normanna della SS. Trinità di Venosa», in Cantieri e maestranze nell’Italia medievale, Atti del Convegno di studio (Chieti – San Salvo, 16 maggio – 18 maggio 2008), ed. M.C. Somma, Spoleto 2010, p. 385.

[6] È possibile che a seguito delle conquiste longobarde (ma non solo) la sede episcopale venosina sia stata traslata altrove e che la SS. Trinità abbia ugualmente mantenuto dignità di Cattedrale. In ogni caso, il primo documento in cui la Trinità figura come ‘cattedrale’ risale al 1059. Cirsone, 2011, pp. 156-157, p. 179 nt. 163.

[7] Pistilli 2010, p. 386 e nt. 26.

[8] Ivi, p. 390-391: È tuttavia da tenere presente che non tutti gli studiosi sono concordi nell’attribuire a Berengario e al suo regime l’avvio del cantiere.

[9] L. De Lachenal, «L’incompiuta di Venosa. Un’abbaziale fra propaganda e reimpiego», in Mélanges de l’école française de Rome. Moyen-Age 110, 1 (1998), pp. 312-313.

[10] G. Cirsone, «La basilica della SS. Trinità di Venosa dalla Tarda Antichità all’Età Moderna (parte II)», in La Capitanata. Semestrale della Biblioteca Provinciale di Foggia, 27 (2012), pp. 120-121.

[11] Brandi 2011, p. 145 e cfr. É. Bertaux, L’art dans l’italie meridionale, de la fin de l’Empire romain à la conquête de Charles d’Anjou, Paris 1904, p. 319.

[12] Brandi 2011, p. 145.

[13] Idem.