di Federica Lacaita – Università del Salento

Nel viaggio da Massafra verso Altamura, si percorre un tragitto in cui è possibile rivivere sensazioni molto simili a quelle percepite da Brandi, nonché affrontare paesaggi quasi immutati nelle loro caratteristiche.

I colori spenti del grano, i fazzoletti di terra nera bruciata dal sole estivo, «le reste nere, del grano duro»[1], «l’orizzonte lontano e basso, le vaste estensioni senz’alberi, le pecore, i cavalli»[2]; e poi le masserie «bianche di calce […] per lo più bellissime, acquattate, a un sol piano: circondate di mura come un convento […]»[3]: ogni cosa è ancora al suo posto e non manca nulla all’appello – se non quei carri che l’autore incontra a più riprese lungo la strada.

Al loro posto ci sono invece solo poche automobili, cui si aggiunge qualche alberello sparuto e all’orizzonte selve sì, ma di pale eoliche. Anche le masserie, oggi diroccate per la maggior parte, conferiscono al paesaggio un aspetto malinconico e solitario, e danno l’impressione che il tempo si sia fermato. Una tra le superstiti è però quella di Jesce, il cui complesso fortificato si staglia all’orizzonte e domina il paesaggio.

Siamo sulla SP41 in direzione Altamura, esattamente al confine tra Puglia (a Est) e Basilicata (a Ovest).

La località è situata in una vallata attraversata da un torrente (il Pantano) il cui corso si origina nel territorio di Santeramo in Colle e scorre nella zona a Sud di Altamura per poi sfociare nel bacino naturale dello Jurio nella Gravina materana.

Strategicamente posta a ridosso della Via Appia, la Masseria fortificata di Jesce (ex Monastero) sorge su un’area di vasto interesse storico-archeologico: l’intero perimetro del sito ingloba al suo interno le numerose testimonianze degli insediamenti che si sono susseguiti nel corso del tempo, a partire dal V secolo a.C. fino ad arrivare all’Età Moderna. La contrada di Jesce vanta infatti tre aree sepolcrali datate dal V al II sec. a.C.; un’area archeologica di età classica; un sito rupestre di circa trenta unità ipogee e una cripta di intitolazione anonima.

L’autore si sofferma su quest’ultima in particolare, riportando senza troppi particolari la presenza di alcuni affreschi trecenteschi raffiguranti «una bella Madonna in trono, e San Ludovico di Tolosa»[4].

Lasciataci Jesce alle spalle, si può proseguire verso Altamura. «Quante volte avevo fantasticato su questo bellissimo nome e su certi particolari della Cattedrale» scrive Brandi, per poi aggiungere subito dopo: «Ma fu una visita deludente»[5]. La città ai suoi occhi non trasmette certo quei fasti di federiciana memoria e, anzi, gli sembra «decaduta» e priva di «ambiente»[6]. Di questo non ne risentono solo le case e le vie, ma anche i monumenti.

Sulla Cattedrale il Pellegrino lascia spazio al giudizio dello studioso, che si stupisce e innervosisce dei rimaneggiamenti in falso gotico tanto degli interni quanto degli esterni, al punto da non dilungarsi in troppi dettagli. D’altra parte, invece, il Diluvio Universale raffigurato sul portale di San Nicola dei Greci «è una figurazione rara […] forse il più bel Diluvio in atto della Storia dell’Arte»[7].

Per quel che concerne la Cattedrale, si tratta di un edificio la cui fondazione è da ascrivere al più ampio progetto di renovatio del centro urbano altamurano da parte di Federico II. Siamo nel 1232, momento al quale risale l’atto di istituzione di una chiesa palatina, dunque direttamente dipendente solo dalla sede pontificia e dall’Imperatore, al quale spettava la nomina dell’arciprete[8]. I lavori di costruzione vennero ultimati fra il 1267 e il 1274, e la chiesa fu intitolata all’Assunta.

Oggetto di numerosi e successivi rimaneggiamenti, l’edificio attuale presenta pianta longitudinale a tre navate con matronei su quelle laterali. Sul fianco settentrionale, rivolto verso la piazza, corre una galleria aperta caratterizzata da un solo ordine di trifore; al primo livello si apre invece un portale datato, in base alle iscrizioni, al 1316. Ai lati della facciata principale, orientata ad Est, si innestano due alte torri campanarie entro le quali è compreso il ricco portale maggiore; ad occidente si innesta invece la profonda area presbiteriale a pianta quadrata, edificata sul finire del XV secolo. Particolarità dell’edificio è proprio l’orientamento ribaltato dell’asse, anomalia cui gli studiosi hanno riposto avanzando due ipotesi: che si tratti di un ribaltamento avvenuto in una fase successiva l’edificazione (le indagini degli anni Novanta hanno in effetti individuato i resti di un’area absidale in corrispondenza dell’attuale ingresso[9]) o che, date le torri inglobate nel prospetto principale, si siano utilizzati modelli nordeuropei fin dalle prime fasi del cantiere[10].

Il portale, generalmente attribuito al Trecento ma di datazione tuttora discussa, si inserisce all’interno di un protiro a spioventi sorretto da due colonnine poggianti su leoni stilofori.

Il programma iconografico interessa la fascia più esterna e l’architrave e comprende scene della vita di Cristo e Maria.

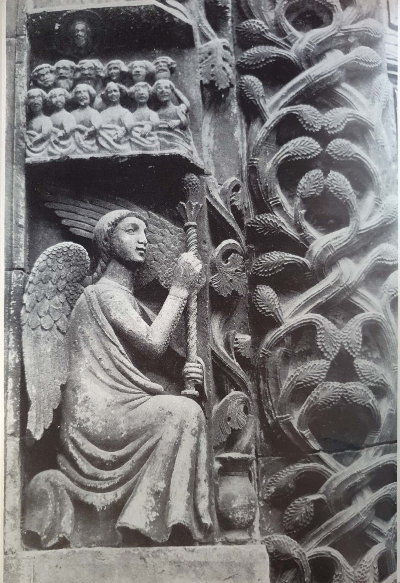

Particolari dell’Annunciazione nel portale della Cattedrale. Il confronto è tra le foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra – con le foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

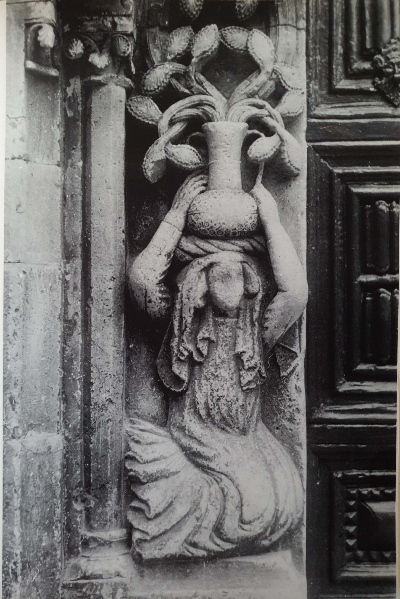

Da due figure reggivaso si diparte la decorazione a tralci che invece si sviluppa lungo gli stipiti, fino ad arrivare a inquadrare la lunetta dell’archivolto. Qui è il rilievo della Madonna con Bambino, affiancata da due angeli.

Particolari delle figure reggivaso nel portale della Cattedrale. Il confronto è tra la foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra – con la foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020)

Nelle immediate vicinanze della Cattedrale, proseguendo su Corso Federico II, è anche San Nicola dei Greci. La fondazione viene ancora una volta fatta risalire al 1232, come parrocchia per la comunità di rito greco.

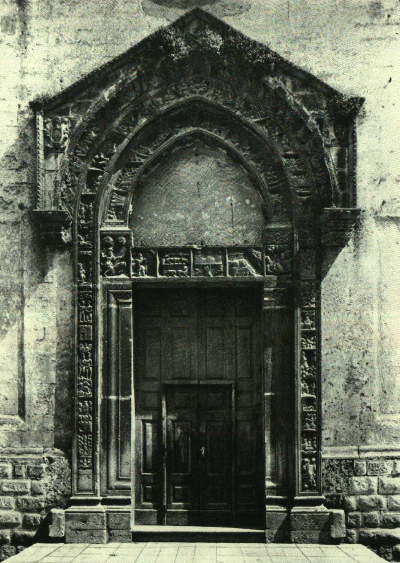

Il portale che attira l’interesse di Brandi è tuttavia datato al 1576, opera di Nicola de Gessa[11]. Esso è collocato sul perimetro occidentale della chiesa, all’interno di un protiro cuspidato. L’artista seleziona evidentemente alcuni dei caratteri facenti parte del portale maggiore della vicina Cattedrale e aggiunge, alla ripresa del protiro, la disposizione della decorazione figurata su due fasce distinte. In quest’ultimo caso però gli stipiti mancano dell’ornamento plastico a tralci, cui si sostituisce una semplice decorazione geometrica di matrice cinquecentesca. Prevale un senso maggiore dell’ordine: ciò è visibile in particolar modo sull’architrave, dove le scene del Diluvio Universale emergono con un rilievo evidente rispetto al piano di fondo. La fascia che incornicia la lunetta (vuota) presenta ancora una volta scene veterotestamentarie – tema iconografico ripreso anche nella cornice esterna, sul lato sinistro: qui spicca la raffigurazione dell’Inferno. Scene della vita di Cristo e Maria sono ancora raffigurate sulla cornice esterna, sul lato destro del portale.

Particolari del programma iconografico nella cornice del portale della Chiesa di San Nicola dei Greci. Il confronto è tra le foto di E. Crea a sinistra (in Brandi, Pellegrino di Puglia, ed. 1977) e – a destra – con le foto dello stato attuale di F. Lacaita (2020). In alto le scene dell’Inferno, in basso il confronto con le scene cristologiche e mariane.

[1] C. Brandi, Pellegrino di Puglia, Firenze-Milano 2011, p.132

[2] Ivi.

[3] Ivi.

[4] Ivi.

[5] Ivi, p.130

[6] Ibidem.

[7] Ivi, p.131

[8]F. Violante, «Aspetti della politica demaniale federiciana: terra e uomini ad Altamura nel XIII secolo», in Il nero seme sul bianco campo. Documenti per lo studio del paesaggio agrario e storia dell’alimentazione dell’Alta Murgia, ed. D. Santoro, Bari 2013, pp. 182-184;

[9] M.C. Rossi, «Il portale della cattedrale di Altamura. La scultura nel contesto del Trecento pugliese», in Conversano nel Medioevo. Storia, arte e cultura del territorio tra IX e XIV secolo, a cura di G. Curzi – M.A. Madonna – S.Paone – M.C. Rossi, Roma 2018, p. 109.

[10] Ivi, pp. 107-116