di Federica Lacaita – Università del Salento

Alla ricerca delle cripte basiliane, «scopo […] inesauribile»[1] che tuttavia rimane – in parte – disatteso. Nelle parole dell’autore le cripte di Massafra sono ormai «luoghi divinamente spolpati»[2] e già allora degli affreschi ritrova solo frammenti: quando una testa, quando una caviglia, tutte quasi sempre senz’occhi, tutte difficili da trovare proprio «come il mare a Barcellona»[3].

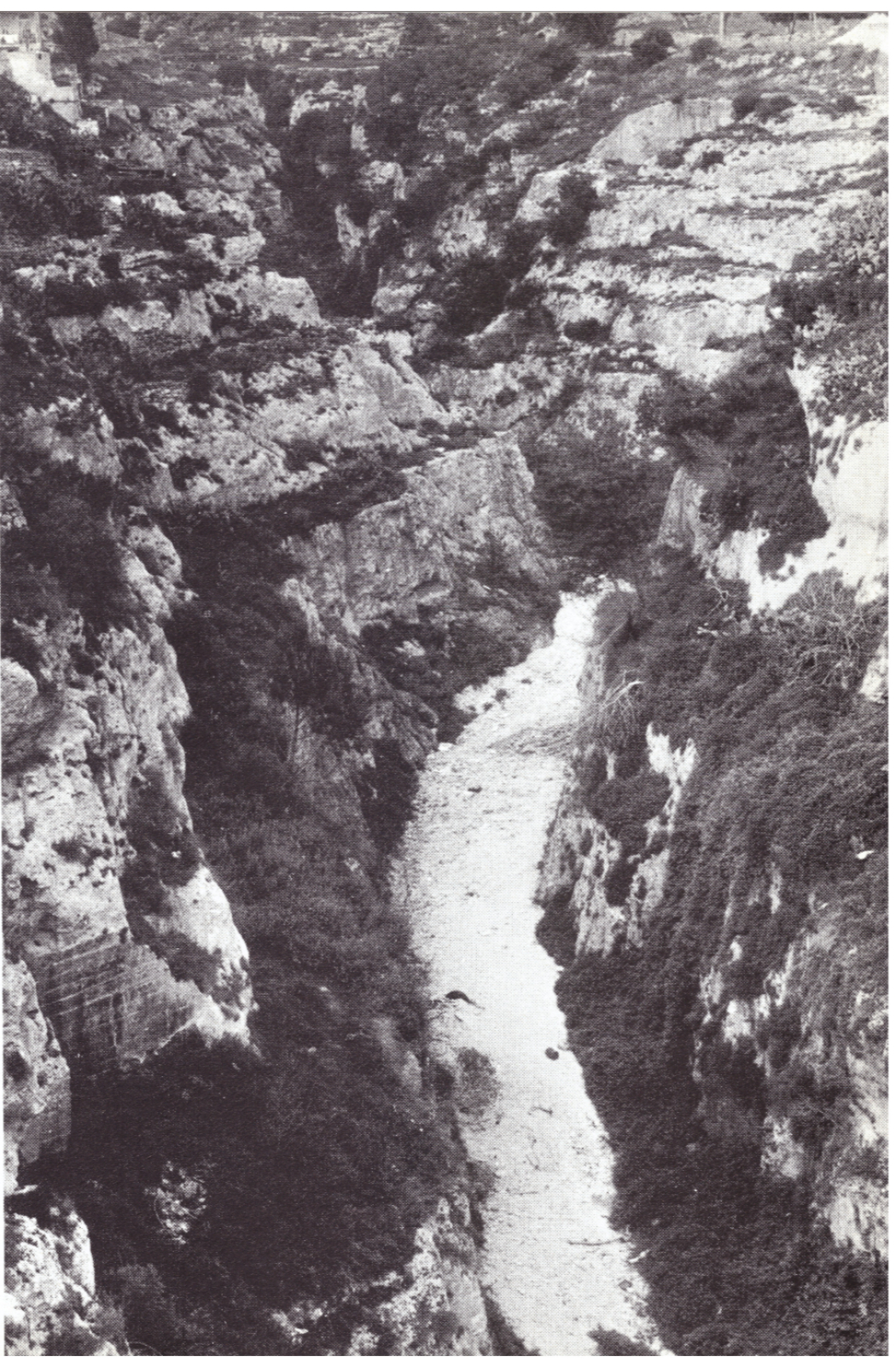

Ma in questa estenuante ricerca giunge, infine, alla Gravina di Santa Maria alla Scala. Brandi la visita in primavera: con una prosa elegante e un uso sapiente della sinestesia riesce a rendere i colori che la animano, e quella particolarissima verticalità che contraddistingue la scalinata del complesso, rapportata per magnificenza a quello di Villa d’Este – eppure, nota, Villa d’Este non trasmette quella medesima ‘dimensione del baratro’ che invece si sente, in tutta la sua irrefrenabile corsa verso il basso, a Massafra[4].

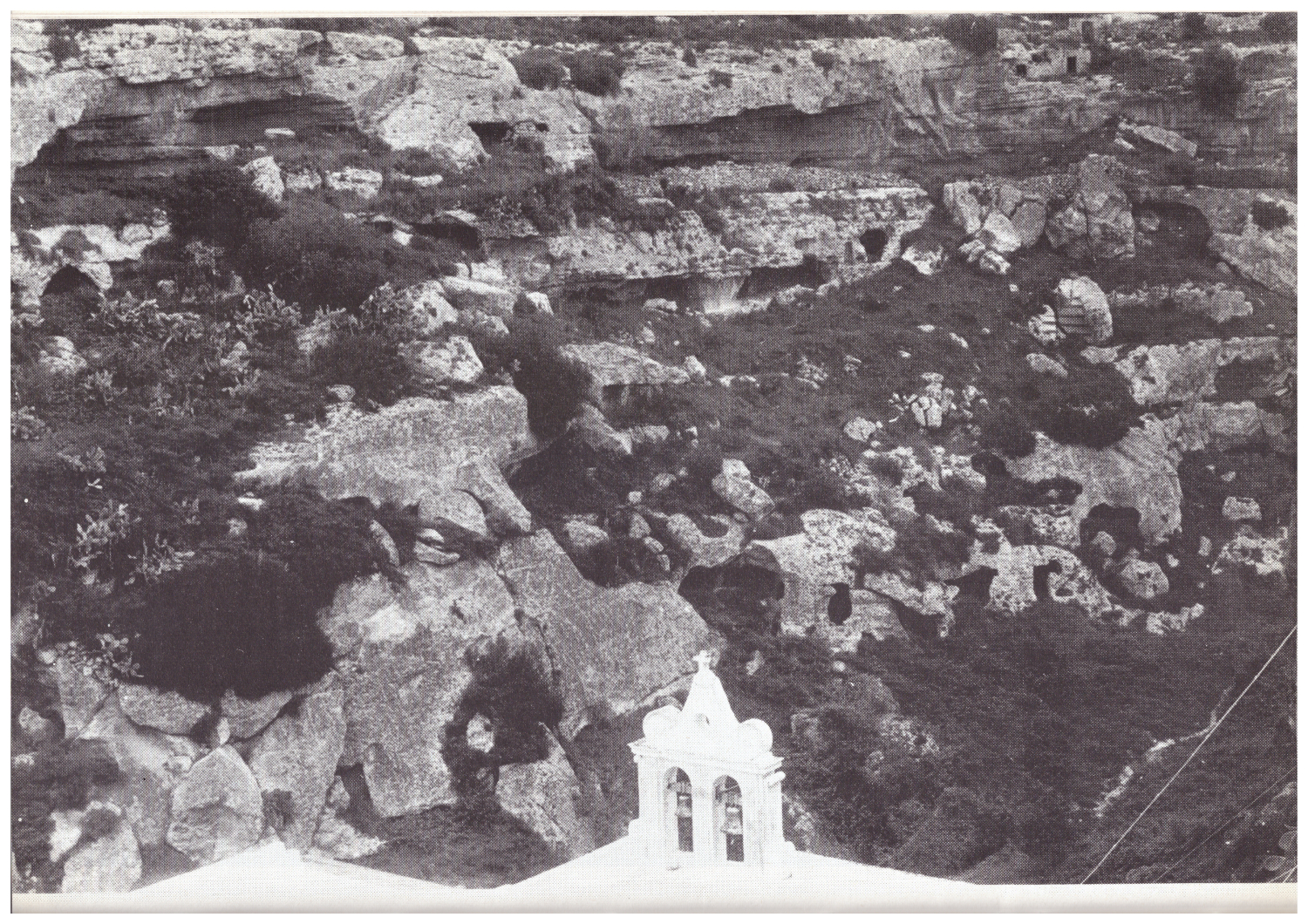

A sinistra la gravina di Santa Maria della Scala in una foto di Enzo Crea per l’edizione del 1977 di Pellegrino di Puglia; mentre a destra la gravina oggi (Foto Lacaita, 2020).

Il Santuario, edificato su un preesistente luogo di culto nel XVIII secolo, è ancora oggi il guardiano della Gravina. Dal punto panoramico più alto è impossibile non notare, nascosti tra le chiazze della vegetazione, i segni dell’habitat rupestre creatosi nel corso dei millenni di utilizzo del sito [5]. A macchia di leopardo sbucano i cunicoli di accesso alle grotte, le rudimentali scalette, i sentieri tracciati dal solco degli anni, quegli stessi sentieri che sono «naturali, che si possono salire senza accorgersene: si alza il piede e quello c’entra da sé, come in una ciabatta».

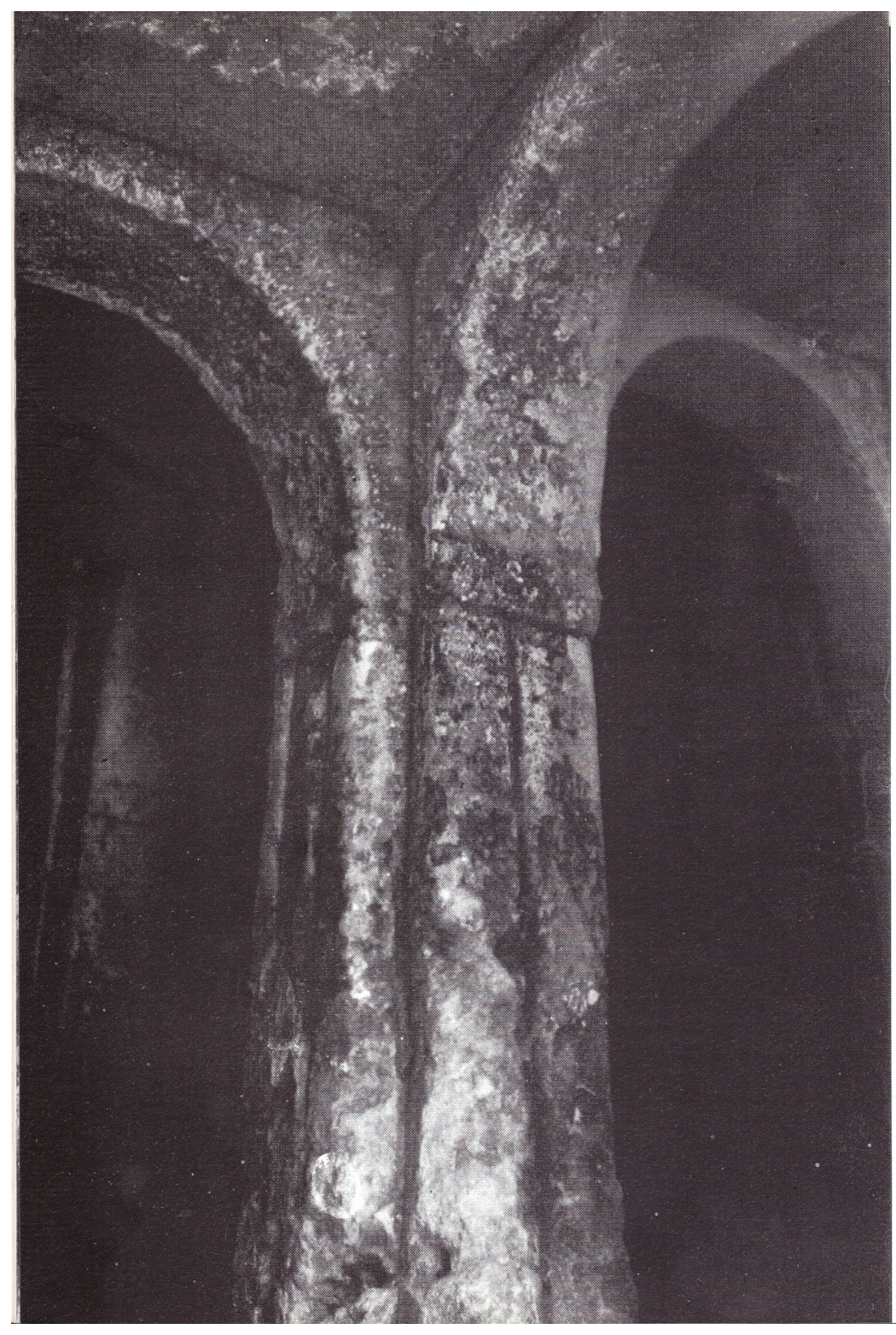

Adiacente alla chiesa del Santuario è la trecentesca chiesa della Madonna della Buona Nuova, il cui accesso è oggi interdetto ai visitatori. Nel 2017 il crollo di parte del soffitto della cripta ha dichiarato la chiusura del sito[6]. Gli affreschi all’interno – i «mediocri affreschi trecenteschi»[7] che vede anche Brandi – salvi nonostante la caduta dei detriti, sono visibili grazie ad alcuni pannelli illustrativi posizionati all’esterno.

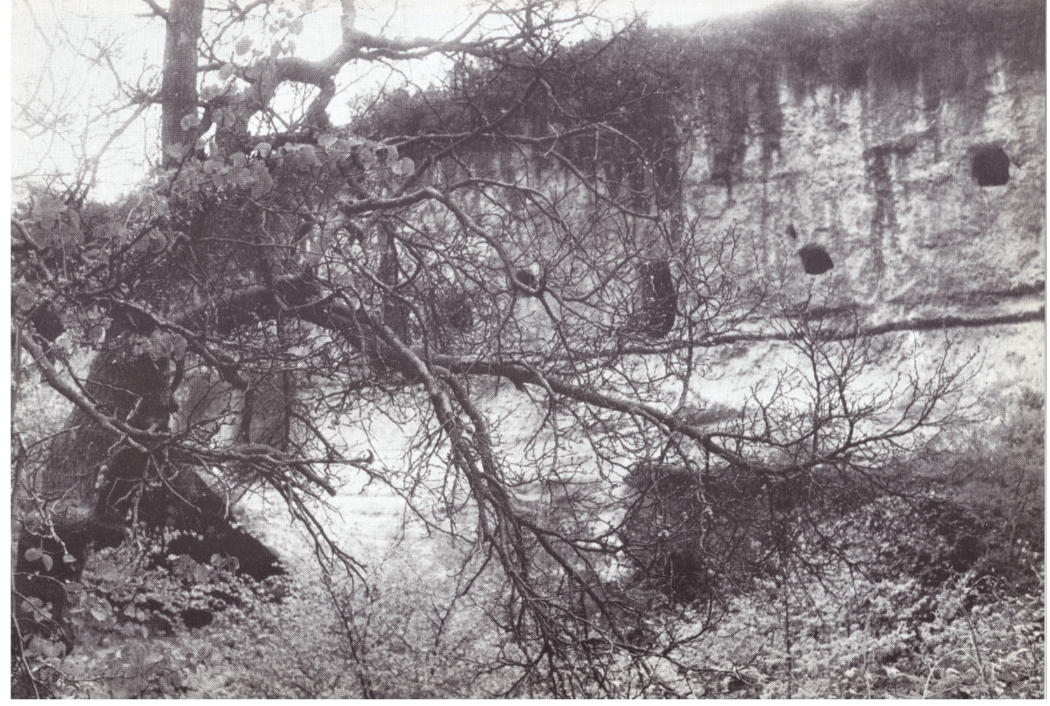

La ricerca delle cripte basiliane deve aver condotto Brandi anche sul fondo della Gravina, dove consistenti si fanno le testimonianze religiose della villaggio rupestre. Nell’intero complesso della Madonna della Scala si contano infatti un totale di sei chiese – Santuario compreso – che testimoniano il particolare valore sacrale attribuito al sito. Già durante l’età del bronzo, attorno allo sgrottamento della cosiddetta Grotta del Ciclope, si attestano i primi utilizzi come necropoli, uso che perdurerà fino al XIII secolo[8]. A quest’utilizzo si affianca anche la presenza di numerose unità abitative, nonché ambienti realizzati per il lavoro o adibiti a depositi, spesso collocati in successione verticale l’uno con l’altro, e comunicanti tra loro per mezzo di scalette. A questa tipologia corrisponde la cosiddetta Farmacia del Mago Greguro, a tutti gli effetti un ‘condominio’ rurale realizzato sfruttando i gradoni naturali della parete rocciosa.

[1] C. Brandi, Pellegrino di Puglia, Firenze-Milano 2011, p. 106

[2] Ivi, cit. p. 107

[3] Ivi, cit. p. 109

[4] Ivi, cit. p. 110

[5] Le ricerche più recenti hanno rilevato una persistenza nell’utilizzo del sito dall’Eneolitico al Medioevo. [R. Caprara, F. Dell’Aquila, «Note sull’organizzazione urbanistica degli insediamenti rupestri. Tra Puglia e Mediterraneo», in Insediamenti rupestri di età medievale: abitazioni e strutture produttive, Atti del Convegno di studio (Grottaferrata, 27-29 ottobre 2005), ed. E. De Minicis, Tomo I, Spoleto 2008 p. 210]

[6] La Repubblica, 19/01/2017

[7] C. Brandi, Pellegrino di Puglia, Firenze-Milano 2011, p. 110

[8] R. Caprara, F. Dell’Aquila, «Note sull’organizzazione urbanistica degli insediamenti rupestri. Tra Puglia e Mediterraneo», in Insediamenti rupestri di età medievale: abitazioni e strutture produttive, Atti del Convegno di studio (Grottaferrata, 27-29 ottobre 2005), ed. E. De Minicis, Tomo I, Spoleto 2008, p. 214.